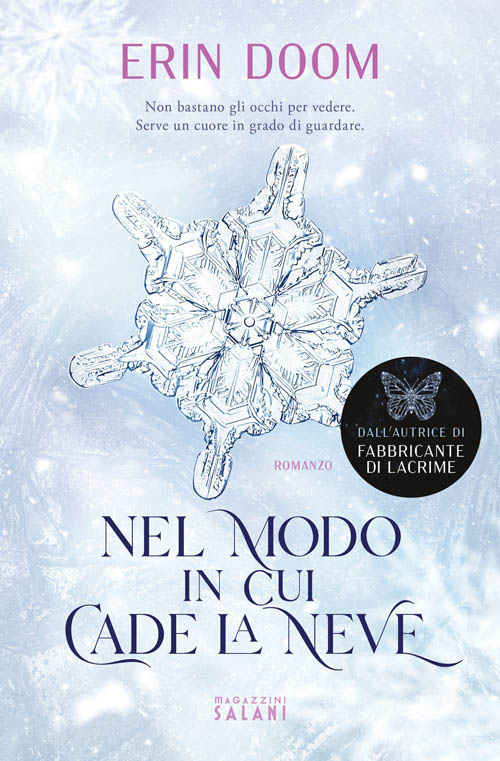

Descrizione

1

La canadese

«Ivy?»

Alzai lo sguardo dalla tovaglia bianca. Il mondo tornò a riempirmi le orecchie. Di nuovo avvertii il brusio attorno a me, il tintinnio delle posate contro la ceramica.

La donna al mio fianco mi osservava con espressione cortese. Eppure, tra le minuscole pieghe del suo sorriso costruito, riuscii a vedere la difficoltà di chi nasconde disagio.

«Tutto bene?»

Avevo le dita serrate. Il tovagliolo era solo un lembo sgualcito tra i miei palmi bianchi. Lo riposi sul tavolo, passandoci sopra una mano nel tentativo di lisciarlo.

«Arriverà da un momento all’altro. Non preoccuparti».

Non ero preoccupata. A dire il vero, erano davvero poche le emozioni che provavo.

L’accompagnatrice che mi era stata affidata sembrava essere rimasta turbata dalla mia mancanza di sentimenti. Persino quando eravamo arrivate in aeroporto, e avevo sentito l’odore sgradevole del caffè e della plastica da imballaggio, mi aveva osservata come se si aspettasse di veder passare anche la mia sfera emozionale sul nastro del rullo porta bagagli.

Scostai la sedia e mi alzai.

«Vai in bagno? Okay, certo. Allora… ti aspetto qui…»

Avrei voluto dire che ero contenta di essere lì. Che sapere di non essere sola valeva quel viaggio lunghissimo; che, nel grigio della mia esistenza, vedevo un’occasione per ricominciare. Tuttavia, mentre osservavo il mio riflesso nello specchio del bagno con le dita strette al lavandino, avevo l’impressione di trovarmi davanti una bambola cucita con pezzi diversi, tenuta a stento insieme.

«Sopporta, Ivy. Sopporta».

Chiusi gli occhi e il mio respiro si infranse contro il vetro. Avrei voluto dormire e basta. E forse non svegliarmi più, perché nel sonno trovavo la pace che da sveglia andavo cercando, e la realtà diventava un universo lontano, a cui io non appartenevo.

Sollevai le palpebre e le mie iridi bucarono l’alone che avevo lasciato col fiato. Aprii l’acqua, bagnai le mani e i polsi, e infine uscii dal bagno.

Mentre passavo tra i tavoli, ignorai le teste che qua e là si alzavano per seguirmi con lo sguardo.

Sapevo di non aver mai avuto un aspetto ordinario. Ma solo il cielo sapeva quanto odiassi essere fissata dalle persone.

Ero nata con una pelle sorprendentemente pallida. Avevo sempre avuto così poca melanina che solo un’albina avrebbe potuto avere un incarnato più chiaro del mio.

Non che fosse mai stato un problema, per me: ero cresciuta nei pressi di Dawson City, in Canada. Lì nevicava tre quarti dell’anno e le temperature, d’inverno, sfioravano i trenta gradi sotto zero. Per chi, come me, viveva ai confini con l’Alaska, l’abbronzatura non era qualcosa di familiare.

Eppure, da piccola, avevo subito le prese in giro degli altri bambini. Dicevano che sembravo lo spettro di un affogato, perché avevo capelli di un biondo chiarissimo, sottili come ragnatele, e occhi del colore di un lago ghiacciato.

Forse anche per questo avevo sempre passato più tempo nelle foreste che in paese. Lì, tra licheni e abeti che sfioravano il cielo, non c’era nessuno pronto a giudicarmi.

Quando ritornai al tavolo, notai che la mia accompagnatrice non era più seduta.

«Oh, eccoti» mi sorrise vedendomi. «Il signor Crane è appena arrivato».

Si fece da parte. E a quel punto lo vidi.

Era esattamente come lo ricordavo.

Il viso squadrato, i capelli castani lievemente brizzolati, l’accenno di barba curata. Quegli occhi confidenziali, vivaci, attorno ai quali si creava sempre qualche ruga d’espressione.

«Ivy».

La sua voce fece sembrare tutto improvvisamente, tremendamente sbagliato.

Non l’avevo dimenticata: era sempre calda, quasi paterna, sua. Eppure quel timbro familiare squarciò l’apatia che mi avvolgeva e mi mise davanti alla realtà.

Io ero davvero lì, e quello non era un incubo.

Era reale.

«Ivy, quanto sei cresciuta». Erano passati più di due anni. A volte, guardando fuori dal vetro appannato, mi ero domandata quando l’avrei visto comparire di nuovo in fondo alla strada; gli stivali che affondavano nella coltre, il berretto bitorzoluto di lana rossa sul capo. Un pacchetto sempre tra le braccia, avvolto nello spago.

«Ciao, John».

Il suo sorriso si increspò in una piega amara. Prima che potessi distogliere lo sguardo, mi raggiunse e mi circondò con le braccia. Il suo odore mi impregnò le narici e riconobbi la lieve fragranza di tabacco che si portava sempre appresso.

«Oh, sei diventata così bella» mormorò, mentre io rimanevo inerme come un fantoccio, senza rispondere all’abbraccio con cui sembrava volermi tenere in piedi. «Troppo. Ti avevo detto di non crescere».

Abbassai il viso, e lui tentò un sorriso che non riuscii a ricambiare.

Feci finta di non sentirlo tirare su col naso mentre si staccava da me e mi lasciava una carezza tra i capelli.

Poi raddrizzò le spalle e, assumendo un’espressione più adulta, si rivolse all’assistente sociale.

«Mi scusi, non mi sono ancora presentato» esordì, porgendole la mano. «Sono John Crane, il padrino di Ivy».

Eravamo sempre stati papà e io.

Poco prima della morte di mamma, lui si era ritirato dal lavoro e insieme si erano trasferiti in Canada, nella cittadina di Dawson City. Lei se n’era andata prima che potessi averne qualche ricordo, così papà mi aveva cresciuta da solo: aveva comprato un cottage ai limiti della foresta e si era dedicato a me e alla natura di quel luogo.

Mi aveva insegnato lo splendore dei boschi innevati: le fronde alte, i sentieri nascosti e i rami inghirlandati di ghiaccio, che al tramonto brillavano come gemme. Avevo imparato a riconoscere le impronte degli animali sulla neve, gli anni di un albero da un tronco appena tagliato. E a cacciare. Soprattutto a cacciare.

Papà mi aveva portato con sé ogni singolo giorno, fin da quando ero ancora troppo piccola per imbracciare un fucile. Col tempo, avevo acquisito una dimestichezza che nessuno dei due, specialmente lui, avrebbe mai immaginato.

Mi ricordavo quando mi portava a sparare ai piccioni, nelle spianate. Aspettavamo tra l’erba alta e, col passare degli anni, io avevo imparato a non mancare mai il bersaglio.

Quando pensavo al Canada mi venivano in mente laghi di cristallo e foreste a picco su fiordi coperti di nebbia.

Ora, invece, guardando fuori dal finestrino dell’auto, vedevo solo fronde di palma e scie di aerei di linea.

«Non manca molto» mi rassicurò John.

Osservai pigramente le villette sfilare una dopo l’altra, come una schiera di pollai bianchi. Sullo sfondo, l’oceano scintillava nella morsa di un sole incandescente.

Mentre guardavo ragazzini sui pattini a rotelle e negozi di tavole da surf, mi chiesi come avrei fatto a vivere in un posto del genere.

Era la California.

Lì non sapevano nemmeno cosa fosse, la neve, e dubitavo che sapessero distinguere un orso da un ghiottone, se mai se ne fossero trovati uno davanti.

Il caldo era qualcosa di infernale e l’asfalto puzzava terribilmente.

Non sarei mai riuscita a integrarmi.

John dovette accorgersi di ciò che stavo pensando, perché staccò un paio di volte lo sguardo dalla strada per rivolgermi un’occhiata.

«So che è tutto molto diverso» tentò, dando voce ai miei pensieri. «Ma sono sicuro che con un po’ di pazienza riuscirai ad abituarti. Non c’è fretta, datti del tempo».

Strinsi la mia collanina tra le dita. Appoggiai la testa sulla mano e lui accennò un sorriso.

«Finalmente potrai vedere con i tuoi occhi tutte le cose di cui ti ho parlato» mormorò, con una nota quasi dolce.

Ricordo quando veniva a farci visita, e ogni volta mi portava le cartoline di Santa Barbara.

«Qui è dove vivo io» mi diceva, sorseggiando cioccolata calda, e io osservavo le spiagge, i palmeti perfetti, quella chiazza blu scuro che si vedeva a monte, di cui non riuscivo a immaginare la vastità.

«Cavalchiamo le onde su lunghe tavole», e io mi chiedevo se addomesticare un cavallo potesse equivalere a domare le onde di cui parlava; e gli dicevo che sì, l’oceano poteva anche essere grande, ma pure noi avevamo laghi di cui non si vedeva il fondo, dove pescare d’estate e pattinare d’inverno.

Allora papà rideva e tirava fuori il mappamondo. E, guidandomi il dito, mi faceva vedere quanto eravamo piccoli su quel globo di cartapesta.

Ricordavo le sue mani calde. Se chiudevo gli occhi potevo ancora sentirle stringersi attorno alle mie, con una delicatezza che non sembrava appartenere a palmi callosi come i suoi. «Ivy» disse John, mentre abbassavo le palpebre e quel senso di soffocamento tornava a pizzicarmi la gola.

«Ivy, andrà tutto bene».

«Andrà tutto bene» tornai a sentire, ed era una luce chiara e soffusa, tubi di plastica sospesi a mezz’aria. Sentii di nuovo l’odore dei disinfettanti, dei medicinali, e rividi quel sorriso rassicurante che mai si era spento guardando me.

«Andrà tutto bene, Ivy. Te lo prometto».

Mi addormentai così, contro il finestrino, tra ricordi fatti di nebbia e braccia che non avrei voluto lasciare mai più.

«Ehi».

Qualcosa mi toccò la spalla.

«Ivy, svegliati. Siamo arrivati».

Alzai la testa, intontita. La catenella della collana si staccò dalla mia guancia, e sbattei le palpebre.

John era già sceso e armeggiava nel bagagliaio. Slacciai la cintura e mi tirai indietro i capelli, inforcando il cappellino con la visiera.

Quando uscii dalla macchina, rimasi a bocca aperta: quella che mi ritrovai davanti non era una delle casupole a schiera che avevo visto sulla strada; era una grande casa in stile liberty, forse più una villa. L’ampio giardino, in cui non mi ero accorta di trovarmi, risplendeva di un verde lussureggiante e il viale di ghiaia pareva un fiumiciattolo che collegava il cancello all’entrata. Il porticato era sorretto da colonne bianche attorno a cui si inerpicavano piccoli fiori di gelsomino, e un grande balcone di marmo candido coronava la facciata, donando al complesso un’aria elegante e ricercata.

«Tu vivi qui?» domandai con una punta di scetticismo che sorprese persino me.

John posò le valigie a terra e si portò un polso sulla fronte.

«Niente male, eh?» buttò lì, osservando la villetta. «Certo, non è fatta di tronchi e il caminetto non è mai stato usato, ma sono certo che riuscirai a trovarla confortevole».

Sorrise, mollandomi tra le braccia un borsone di tela.

Lo guardai storto.

«Da come lo dici sembra che io sia cresciuta in un igloo».

Ero consapevole che potesse sembrare… bizzarro, lo stile di vita che avevo condotto fino a quel momento. Venivo da un angolo del mondo in cui, prima di vivere, ci insegnavano a sopravvivere. Ma per me era strano tutto quello, e non il contrario.

John rise. Mi osservò un istante con dolcezza, poi alzò la mano e mi ruotò la visiera del cappellino all’indietro. «Sono contento che tu sia qui».

Forse avrei dovuto dire «Anch’io». O almeno «Grazie», perché quello che stava facendo era più di quanto avrei mai potuto immaginare. Glielo dovevo, per non avermi lasciata sola.

Eppure ciò che riuscii a fare fu solo ingoiare un sospiro e increspare un angolo delle labbra in quello che avrebbe voluto essere un sorriso.

Dopo aver depositato tutti i bagagli sotto al porticato, John tirò fuori un mazzo di chiavi e aprì la porta.

«Oh, è già tornato» esordì, entrando in casa. «Bene! Così potete conoscervi subito. Vieni, Ivy».

‘Chi è già tornato?’ pensai, seguendolo dentro. Un fresco piacevole mi investì la pelle del viso.

Mollai uno zaino sul pavimento e mi guardai intorno. Il soffitto era alto e intonacato, con al centro un bel lampadario a candelabro composto da gocce di vetro soffiato riccamente sfaccettate.

L’ambiente vasto si apriva con un elegante atrio, illuminato da grandi finestre e dalle venature perlacee del pavimento di marmo. Poco più avanti, sulla sinistra, due porte monumentali si aprivano su un magnifico salone, mentre, sulla destra, un eclettico angolo bar con scintillanti sgabelli imbottiti si affacciava sul lato corto della cucina, accentuandone lo stile ricercato e contemporaneo.

In fondo, dritta davanti a me, una sontuosa scala dall’ampio corrimano in ferro battuto allietava lo sguardo in un gioco di ghirigori inanellati.

Niente a che vedere con il cottage a cui ero abituata.

«John? Dove…?»

«Mason! Siamo a casa!»

Il mio cervello si inceppò. Restai lì, al centro dell’ingresso, come un procione imbalsamato.

No.

Non poteva essere vero.

Io non mi ero dimenticata del figlio di John.

Mi portai una mano alla fronte e mi sentii colmare dalla consapevolezza di essere una completa idiota.

No, non volevo crederci…

Ma come avevo potuto scordarmelo?

Per tutto il viaggio non avevo fatto altro che pensare a come era cambiata la mia vita. Mi ero barricata in me stessa, abbracciando l’idea di avere qualcuno disposto a prendermi con sé

Quel qualcuno era stato John, e la mia mente aveva cancellato tutto il resto.

Ma John aveva un figlio e io lo sapevo, diamine.

Da bambina mi aveva mostrato la foto che teneva nel portafogli, orgoglioso, dicendomi che avevamo la stessa età.

«Mason è un terremoto» mi aveva rivelato, mentre io osservavo quel bambino dal sorriso sdentato vicino a una bicicletta con il manubrio plastificato; aveva due guantoni da boxe appesi al collo, che ostentava quasi con fierezza. E, mentre io preparavo la cioccolata calda, raccontava che «è già alto come me», oppure «odia la matematica»; e ancora «è entrato nel club di pugilato» e poi si dilungava su tutti gli incontri a cui assisteva, sollevato che il figlio avesse trovato uno sport capace di tenerlo a bada.

«Ivy».

La testa di John fece capolino da dietro il muro e io mi riscossi.

«Vieni pure. Lascia lì i bagagli».

Lanciai un’occhiata attorno, incerta, e lasciai le valigie per seguirlo.

In quel momento realizzai che nemmeno papà aveva mai conosciuto di persona il figlio di John. E adesso ero io a incontrarlo per la prima volta. Senza di lui…

«Mason!» chiamò John, aprendo una finestra. Sembrava indaffarato a rendere la casa il più piacevole possibile, probabilmente per me. «Aspetta qui» mi intimò, prima di infilarsi in un corridoio e sparire.

L’immensità che mi circondava era suggestiva. Il mio sguardo scivolò sui quadri di arte moderna e sulle numerose foto incorniciate qua e là, raffiguranti spaccati della loro vita quotidiana.

Stavo osservando il grande televisore al plasma quando una voce sovrastò il silenzio della casa.

«Ehi!»

Mi voltai verso le scale che portavano al piano di sopra.

Un ragazzo stava scendendo. Notai subito la canottiera color mattone e i capelli così corti da risultare rasati.

Era talmente tarchiato che i muscoli delle braccia sembravano in procinto di scoppiargli; aveva una faccia larga, un po’ rozza, che di John non aveva niente.

Lo osservai con attenzione, cercando di cogliere gesti che mi ricordassero l’uomo che conoscevo da sempre. Lui scese l’ultimo gradino, ciabattando con gli infradito, e solo allora notai che aveva un vistoso tatuaggio sul polpaccio.

«Ciao». Sorrise, e pensai che almeno di carattere doveva aver preso dal mio padrino.

«Ciao».

Non ero mai stata brava a socializzare ma, quando vivi tra orsi e caribù, è difficile sviluppare un’attitudine verso i rapporti umani. Tuttavia, vedendo il modo insistente con cui mi studiava, aggiunsi: «John mi ha parlato tanto di te».

Una luce divertita gli illuminò gli occhi.

«Ah, sì?» chiese, come se si stesse sforzando di non ridere. «Ti ha parlato di me?»

«Sì» risposi atona. «Sei Mason».

Ecco, lui a quel punto non ce la fece più e scoppiò a ridere. Rimasi a osservarlo senza espressione, mentre quel suono dilagava per la casa.

«Oh, scusa» riuscì a dire tra una risata e l’altra, «è che non ci posso credere».

Notai che, sotto la canottiera, la sua pelle aveva un colorito totalmente innaturale: sembrava brandy bruciato. Avevo visto alci meno brunite di lui.

Ci mise un po’ prima di mettere insieme due parole senza sghignazzarmi in faccia.

Quando si raddrizzò, nei suoi occhi brillava ancora quella scintilla d’ilarità.

«Credo che ci sia un errore» esordì, «io mi chiamo Travis».

Lo fissai interdetta, e lui si schiarì la voce.

«Vedi…»

«Io sono Mason».

Mi voltai di nuovo verso le scale.

Prima che i miei occhi si posassero sul vero figlio di John, non sapevo cosa mi aspettassi di vedere. Probabilmente un ragazzo tozzo, dal collo un po’ taurino, con la fronte quadrata e un naso rotto in più punti. Di certo, quello che stava scendendo i gradini non aveva l’aspetto di uno che praticava pugilato.

Avevo sempre creduto che i californiani fossero biondi, grossi e abbronzati, con i muscoli scintillanti di olio solare e la pelle arsa dal troppo surf.

Mason, invece, non era niente di tutto questo. Aveva folti capelli castani e occhi altrettanto ordinari, di un comunissimo nocciola. La maglietta a maniche corte delineava un petto forte e allenato, e la sua pelle non era come quella di Travis, ma semplicemente… pelle. Nessun colorito innaturale, solo la tonalità che dovrebbe avere una persona abituata a vivere in un clima assolato.

Era un ragazzo normale. Sicuramente più normale di me, che sembravo uscita dalla fiaba de La regina delle nevi di Andersen. Eppure… nel momento in cui si fermò sull’ultimo gradino e mi guardò dall’alto, mi resi conto che ‘banale’ era l’ultimo aggettivo che avrei potuto attribuirgli.

Non seppi perché, ma quando lo vidi mi venne in mente il Canada.

Che non era solo qualche foresta, che non era solo neve e montagne e cielo. No, perché aveva quel qualcosa che lo rendeva ammaliante come nient’altro al mondo, con i suoi sentieri impervi, con le sue incredibili aurore e le sue albe a cavallo di picchi ghiacciati.

E Mason così era. La bellezza violenta dei suoi tratti, con quelle labbra piene e la mandibola ben delineata, rendeva superfluo tutto il resto. Aveva un naso dritto, dalla punta definita, che mai avrei immaginato potesse avere uno che prendeva continuamente pugni in faccia.

Ma più di tutto i suoi occhi: profondi e affusolati, spiccavano da sotto le sopracciglia e mi guardavano dritti in faccia.

«Oh, sei qui finalmente!»

John ci raggiunse, rivolgendo un sorriso al figlio. Poi mi appoggiò una mano sulla spalla.

«Voglio presentarti Ivy». Si voltò e inclinò il viso verso di me. «Ivy, lui è Mason. Te lo ricordi?»

Avrei voluto dire a John che era un tantino diverso dal bimbo sdentato che mi aveva mostrato in foto, e che in realtà no, fino a qualche minuto prima nemmeno mi ricordavo della sua esistenza, tuttavia tacqui.

«Ivy?» domandò Travis, forse incuriosito da un nome tanto inusuale, e John sembrò rendersi conto solo in quel momento della sua presenza. Iniziarono a parlare, ma io me ne accorsi a malapena.

Gli occhi di Mason scesero sulla camiciona a quadri che indossavo, più grande di me di un po’ di taglie, e risalirono lenti fino al mio viso. Si soffermarono sulla mia guancia e mi resi conto che probabilmente avevo ancora il segno della collanina stampato sulla pelle. Infine calamitarono sul mio cappellino, una delle poche cose a cui ero affezionata, con una testa di alce ricamata sul davanti. Dal modo in cui lo fissò, intuii che quell’incontro non stava andando esattamente come me lo ero immaginato.

John tornò a prestarci attenzione, e solo a quel punto lui sollevò un angolo della bocca e mi sorrise.

«Ciao».

Eppure ero certa di averlo visto, il suo sguardo sulla mia spalla. Proprio lì, dove suo padre aveva posato la mano.

Dopo che l’altro ragazzo se ne fu andato, finii di portare dentro le valigie.

«Le stanze sono di sopra» sbuffò John, appoggiando a terra un paio di scatole di cartone.

«Puoi già iniziare a portare su qualcosa. Io arrivo subito».

Tirò fuori le chiavi della macchina, probabilmente per toglierla dal vialetto, e fece un cenno verso le scale.

«Mason, aiutala, per favore! Falle vedere la sua stanza, quella in fondo al corridoio» mi accennò un sorriso. «Era la camera degli ospiti, ma è tua adesso».

Lanciai un’occhiata veloce a Mason e mi chinai a prendere un paio di borse di tela. Lo vidi alzare uno scatolone che io non sarei nemmeno riuscita a staccare dal pavimento: lì dentro c’era il mio materiale da pittura e solo i colori pesavano un quintale.

Mentre lo seguivo al piano di sopra, osservai la sua schiena ampia e le movenze sicure; si fermò davanti a una stanza, e mi lasciò passare.

Era grande e luminosa. L’intonaco era di un azzurro delicato e il pavimento foderato di moquette color panna dava la sensazione di camminare su una nuvola di cotone. C’era un armadio a muro e la finestra dava sul retro del giardino, dove l’auto di John stava facendo retromarcia.

Era semplice. Niente di pretenzioso, niente specchi incorniciati di lampadine o altri fronzoli simili. Eppure non avrebbe potuto essere più diversa dalla mia vecchia camera.

Un tonfo violento mi fece sussultare. Mi voltai di scatto e persi la presa sulla valigia, che atterrò sulle mie scarpe da ginnastica.

Un barattolo di colore rotolava pigramente sulla moquette. I pennelli spuntavano dalla scatola di cartone rovesciata sul pavimento, accanto ai piedi di Mason.

Alzai lo sguardo su di lui. Aveva ancora le mani aperte ma i suoi occhi erano fissi su di me, privi di qualsiasi espressione.

«Ops».

Sentii i suoi passi riecheggiare oltre la porta mentre se ne andava.

Più tardi, John passò a controllare che andasse tutto bene.

Mi chiese se mi piacesse la stanza, se desiderassi spostare qualcosa; rimase un po’ lì, a guardarmi svuotare lentamente le valigie, poi se ne andò per lasciarmi il tempo di sistemarmi.

Mentre riponevo la mia roba nei cassetti, mi resi conto che i vestiti più leggeri che avevo erano dei jeans consumati e delle vecchie magliette di papà.

Tirai fuori la mia macchina fotografica, qualche libro da cui non avevo voluto separarmi e il mio pupazzetto a forma di alce.

Sfilai una coccarda triangolare con la bandiera del Canada, e per un attimo mi sfiorò l’idea di appenderla sopra la testata del letto, come a casa. Poi mi resi conto che piantare chiodi aveva un che di spaventosamente definitivo, e lasciai perdere.

Quando terminai, fuori il sole stava tramontando. Desideravo ardentemente farmi una doccia. Faceva davvero un caldo tremendo e non ero abituata a quelle temperature, così presi l’occorrente e uscii in corridoio.

Ci misi un po’ prima di trovare il bagno ma, una volta raggiunta la porta giusta, mi infilai dentro e feci per chiudere a chiave, tuttavia la serratura era vuota. Optai quindi per appendere la mia maglietta fuori e rinfrescarmi prima che si facesse tardi.

L’acqua lavò via il sudore, la spossatezza, l’odore dell’aereo e del viaggio. Una volta finito, mi avvolsi nel mio asciugamano di spugna e mi infilai dei vestiti puliti.

Quando uscii dal bagno, mi accorsi dell’odore invitante che aleggiava nell’aria.

In cucina trovai John, che armeggiava tra padelle sfrigolanti e profumo di pesce arrosto.

«Oh, sei qui!» esordì vedendomi sulla soglia. «Stavo per venirti a chiamare. È quasi pronto». Fece saltare delle verdure e si allungò per afferrare qualche spezia. «Spero che tu abbia fame. Ho preparato il tuo piatto preferito!»

L’odore era talmente familiare che suscitò in me sensazioni contrastanti. Mi strinsi contro la porta e osservai la tavola apparecchiata per tre.

John si avvicinò al frigo e tirò fuori l’acqua ma, quando chiuse l’anta, si bloccò.

«Ehi, dove stai andando?»

Mason stava oltrepassando la cucina, diretto all’ingresso. Aveva in spalla un borsone di tela e indossava una maglietta sportiva con un paio di pantaloni grigi. Si voltò a lanciare un’occhiata indecifrabile a suo padre, senza fermarsi.

«Ho l’allenamento».

«Non resti a cena?» chiese.

«No. Faccio tardi».

«Non credo sia una tragedia per una volta» provò a persuaderlo, ma Mason scosse la testa e strinse la tracolla della borsa. «Non puoi restare neanche un po’?» insisté ancora, seguendolo con gli occhi. «Almeno fai fare a Ivy un giro della casa! Solo un paio di minuti, giusto per farle vedere dove stanno il bagno e le altre cose!»

«Non importa, John» mi intromisi. «Non ce n’è bisogno. Ci ho già pensato io».

Lui si voltò verso di me, ma alle sue spalle Mason si fermò. Nella penombra del salone, lo vidi girarsi indietro. L’occhiata che mi rivolse fu così tagliente che quasi sussultai. Poi, senza una parola, se ne andò.

«Oh, be’…» sentii dire a John. «Ce ne sarà di più per noi».

Mi invitò a sedermi e io, dopo un ultimo sguardo all’ingresso, mi avvicinai. La cena era molto invitante. Mi riempì il piatto con un trancio di salmone fumante e mangiammo in silenzio.

Era buono. Era buono davvero. Tuttavia, nonostante John l’avesse cucinato esattamente come piaceva a me, senza l’aria frizzante delle notti canadesi sembrava avere un sapore diverso.

«Ho già sistemato tutto con la scuola».

Strisciai un broccolo nel piatto, prima di portarlo alla bocca.

«Non devi preoccuparti di niente» continuò, tagliando un pezzo di salmone con il lato della forchetta. «Ho pensato a tutto io. Domani credo sia un po’ presto per cominciare, però da mercoledì potresti già frequentare le lezioni».

Alzai lo sguardo, incrociando i suoi occhi incoraggianti.

«Che ne dici?»

Annuii senza troppa convinzione. In realtà provavo un disagio tremendo all’idea di iniziare una nuova scuola. Potevo già avvertire gli sguardi degli altri su di me, i bisbigli che mi sarei lasciata dietro.

«E forse dovremmo comprarti dei vestiti» proseguì John, «insomma, qualcosa che non ti faccia morire di caldo».

Annuii ancora, distrattamente.

«E ti farò fare un paio di chiavi» lo sentii aggiungere mentre la realtà sfumava e io, di nuovo, venivo inghiottita dai miei pensieri. «Così non avrai difficoltà a entrare e uscire».

Avrei voluto dirgli grazie per tutto quello a cui aveva pensato. O almeno regalargli un sorriso, benché mi costasse, per il modo in cui aveva cercato di provvedere a me senza che dovessi pensare a nulla. Ma la verità era che niente di tutto quello mi interessava.

Né la scuola, né i vestiti, né la comodità di un paio di chiavi.

E mentre con l’ennesimo boccone mi riempivo di ricordi che facevano ancora troppo male, John mi guardò e mi sorrise dolcemente.

«Ti piace il salmone?»

«È molto buono».

Dopo cena tornai in camera e mi sedetti sul letto, avvolgendo le ginocchia con le braccia. Osservai la mia stanza e mi sentii ancora più fuori posto del primo istante in cui ci avevo messo piede.

Mi sfiorò l’idea di mettermi a disegnare, ma il pensiero di sfogliare il mio taccuino mi chiamava a ricordi che non volevo rivedere.

Appoggiai la testa sul cuscino, scoprendolo incredibilmente morbido, e prima di spegnere la luce allungai la mano e strinsi la collanina che mi aveva regalato papà.

Dopo diverse ore, però, mi stavo ancora rigirando nel letto. Il caldo non mi dava tregua e nemmeno l’oscurità era in grado di conciliarmi il sonno.

Mi tirai su a sedere, scalciando via le lenzuola. Forse un bicchiere d’acqua avrebbe aiutato…

Mi alzai e uscii dalla stanza.

Cercai di fare il più piano possibile mentre mi dirigevo verso le scale; scesi al piano di sotto, orientandomi nella penombra, e cercai di ricordare dove fosse la cucina. Quando raggiunsi la porta e accesi la luce, per poco non mi prese un colpo.

Mason era lì.

Appoggiato al lavello, aveva le braccia conserte e un bicchiere d’acqua in una mano. I ciuffi castani gli ricadevano attorno agli occhi dandogli un’aria quasi selvatica, e il volto era inclinato di lato in una posa indolente.

Mi aveva spaventata. Che ci faceva lì, al buio come un ladro?

Quando mi accorsi dell’espressione sul suo viso, però, ogni pensiero svanì. In quel momento ebbi la conferma di qualcosa che avevo già intuito, qualcosa che mi aveva colta fin dal primo istante in cui avevo messo piede in quella casa. Non importava in che modo mi ponessi. Quello sguardo non sarebbe cambiato.

Mason svuotò il bicchiere e lo lasciò accanto a sé. Poi, senza fretta, si staccò dal lavello e avanzò verso di me. Mi raggiunse e si fermò a un palmo dalla mia spalla, abbastanza vicino perché sentissi la sua presenza imponente incombermi addosso.

«Che ti sia chiaro» sentii distintamente, «io qui non ti voglio».

Mi superò e sparì nel buio, lasciandomi sola sulla soglia della cucina.

Già. Lo avevo capito.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.